Entretien avec Philippe Calandre, photographe plasticien

Réalisé par Pascale Absi et Marion Cruz

télécharger le fichier PDF de l’article

Pascale Absi : IRD – Université de Paris – CESSMA.

Marion Cruz : Haute école de paysagisme, d’ingénierie et d’architecture (Genève). Avec la participation de Caroline T. Bender

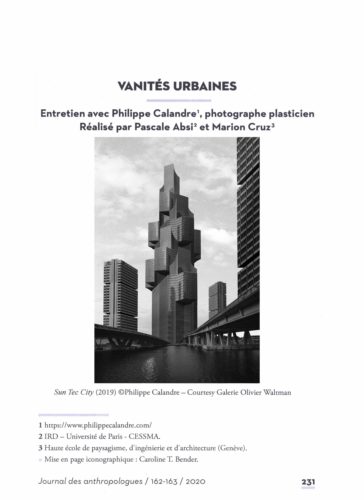

Venise (2013), Bruxelles (2018), Singapour (2019-2020) : les photomontages de Philippe Calandre dissèquent les villes, reconstruisent leurs édifices, recom- posent le tissu urbain confrontant entre eux les bâtiments de manière inédite et bouleversant centre et périphérie. Fictionner les villes n’est pas un artifice : ces compositions visent à saisir leur essence et leur exemplarité ; une invitation à percevoir quelque chose du réel au-delà du tangible.

Les images qui en résultent sur-jouent la séduction sensible du bâti, mais la contemplation n’empêche pas la critique. Le travail de Philippe Calandre révèle les paysages urbains comme apparats du pouvoir : pouvoir des architectes et des urbanistes mais aussi des systèmes économiques et politiques qui les contraignent et avec eux, les villes et leurs habitants. Ces derniers ont d’ailleurs totalement déserté les images. Une absence qui nous incite à les suivre, à prendre nos distances avec les villes pour les contempler comme des natures mortes, des vanités.

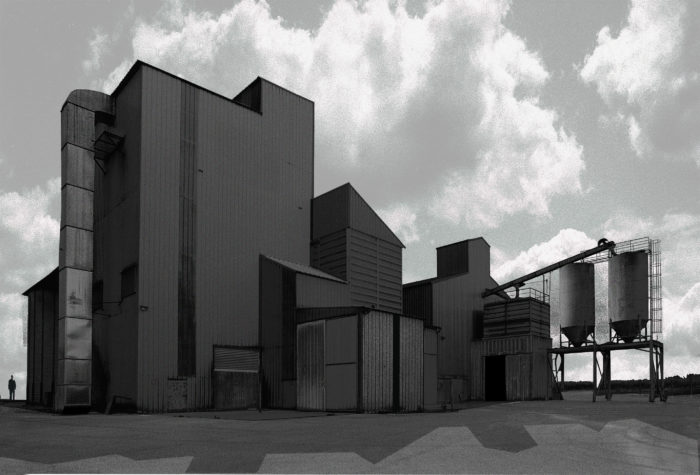

Après deux années à parcourir les mers comme mousse sur un senneur, Philippe Calandre s’est initié à la photographie sur les plages en tirant le portrait aux touristes. A Paris, il s’essaye ensuite au portrait dans différents domaines, la presse, la mode, et enfin le reportage, avant de découvrir un réel intérêt pour l’architecture et ce qu’elle incarne de la modernité contemporaine, en photo- graphiant des stations-services abandonnées sur les bords des routes nationales. La rencontre avec les travaux des photographes Bernd et Hilla Becher* sur les bâtiments industriels, le conforte dans la voie qu’il poursuit aujourd’hui. En juillet 2020, il nous a reçu chez lui, à deux pas du métro Barbès où il a établi son chantier numérique. Mais son véritable atelier, son « bac à sable » comme il l’appelle, où surgissent ses rêves et ses cauchemars urbains, c’est les villes qu’il parcourt inlassablement avant de les ramener en morceaux dans son appareil photo.

(* Depuis les années 1950, Bernd Becher (1931-2007) et Hilla Becher (1934-2015) ont photographié des bâtiments industriels (puits de mine, châteaux d’eau, usines, etc.) avec toujours la même lumière, le même cadrage, et la même technique.)

Comment sont nées les séries sur les villes ?

Dans les années 1990, j’ai commencé à sillonner la France en photographiant des éléments d’architecture isolés : des maisons standardisées genre « maison phénix », des stations-services abandonnées, des silos à grain et des usines.

Silos (2000) ©Philippe Calandre.

Silos (2000) ©Philippe Calandre.

Quelques années plus tard, avec l’arrivée du numérique, j’ai pu grâce au photo- montage commencé à recomposer ces éléments, à les mélanger entre eux dans des architectures fictives. Lors de mon exposition Fiction Factories à Paris en 2012, l’architecte Jean-Michel Willmotte m’a proposé de faire un travail sur la ville de Venise et sa zone industrielle. C’est comme ça qu’est née la première de mes séries sur les mégalopoles.

Fiction Factories (2012) ©Philippe Calandre

Ce qui frappe dans tes photographies, c’est l’impression d’extrême modernité et en même temps de désuétude qui s’en dégage, y compris dans le traitement de l’image

Ce qui m’intéresse dans l’architecture des villes c’est la coexistence des dif- férentes strates historiques, cette multitude de matières, de formes, de styles et d’apparences qui s’entremêlent, cohabitent, s’entrechoquent aussi comme les témoins de différentes époques parfois antagonistes… Toutes ces architectures ont été pensées pour susciter des illusions, des envies, et puis elles sont devenues désuètes. Même les bâtiments les plus récents semblent souvent déjà relégués dans le passé. Ce que j’essaye de faire avec mes photos montages, c’est de mettre en scène le caractère illusoire du progrès.

Comment tu t’y prends pour photographier la ville ?

C’est hyper simple…Tout d’abord, je cherche de la matière. Je choisis des méga- poles comme lieu d’extraction et je scrute la matière brute avant de la trans- former. D’abord je tourne autour, sur leur périphérie, puis je m’en approche, sans arrêter de tourner, encore et encore. En fait, je ne fais que tourner. Alors, à force de tourner, les villes m’apparaissent comme posées sur des socles. Ce n’est qu’après avoir fait plusieurs fois le tour que j’entre enfin dans la cité, dans la matière, et j’essaye de m’y perdre. Cela prend des heures quand je décide de photographier un immeuble parce qu’il faut marcher des kilomètres sur sa circonférence, afin d’avoir suffisamment de recul pour enfin trouver le bon angle… A Venise, les rues sont tellement étroites que je ne pouvais rien photo- graphier, du coup j’ai tourné autour de la ville en vaporetto.

Une fois trouvé le bâtiment, je reviens quatre, cinq fois au même endroit. Je le harcèle jusqu’à ce que je trouve les angles justes de prises de vues et j’extrais le meilleur de son potentiel plastique. Je photographie toutes ses façades éclairées à différentes heures de la journée. La lumière tourne elle aussi, et les volumes du bâti changent d’apparence. Je me positionne le matin devant une façade, je reviens au même endroit l’après-midi et ce n’est plus le même :il est sculpté différemment par la lumière, son volume est littéralement trans- formé. Parfois, il devient extraordinaire, parfois totalement insignifiant ou bien il demeure invisible. Du coup, je m’amuse avec ça. Je me retrouve avec dix points de vues similaires du même bâtiment, mais à chaque fois il a une appa- rence singulière comme s’il changeait d’identité, comme si le bâti devenait schi- zophrène. Quand cette profusion d’apparences s’opère, je sais que je vais avoir de la matière à manipuler dans mon atelier. Je vais pouvoir jouer à déconstruire la ville afin qu’elle renaisse vers une autre destination.

Une fois les images dans la boîte, tu t’affranchis du tangible pour recom- poser les villes à ta façon grâce au photomontage…

Lorsque la technologie numérique est arrivée en 1995, je me suis autorisé à abolir le sujet en photographie. Depuis ses débuts, la photographie a toujours eu un sujet emprunté au réel, qu’il soit fictionnel ou documentaire. Grâce au numérique, j’ai pu m’émanciper et prendre à contre- pied le médium photo- graphique : fabriquer mes propres sujets, les manipuler à ma guise, inverser les rôles. Ce n’est plus le réel qui fait l’image mais l’image qui fabrique le réel. J’éla- bore de fausses images du réel. Fabriquer une fausse image photographique, cela signifie que je donne à voir une réalité potentielle qui n’existe que dans ton mental. Ça m’amuse de voir le spectateur croire ce qu’il voit au travers de mes fausses images. C’est un jeu de dupe, une fabrique de l’illusion. On comprend pourquoi la photographie est un medium tant chéri par la propagande poli- tique ; sa lecture est spontanément directe, frontale, non critique.

Qu’est-ce que ça implique de se libérer du sujet quand on met la ville en images, tu peux nous en dire plus ?

Dans chaque discipline artistique, il y a des carcans dogmatiques, inévitables ; l’architecture n’y échappe pas. J’ai trouvé le même carcan avec l’architecture qu’on m’impose qu’avec le sujet en photographie. Les bâtiments, les villes, sont porteurs de messages de pouvoir, de normalisation, de domination et cela rétrécit la libre interprétation du monde. Je ne veux, ni ne peux, m’insurger politique- ment contre ça, ce n’est pas mon rôle. Je suis juste un spectateur qui s’’autorise à susciter un doute sur la véritable pertinence d’une ville. J’aime aussi malmener certaines architectures trop grandiloquentes. Je regarde le bâtiment et je me dis : « Tiens ! Il est un peu court sur patte, il est trop petit, il est trop long, trop carré… ». Alors je le modifie, il devient un peu plus rond, un peu plus haut… Parfois, c’est le contraire : je découvre un bâtiment tout à fait quelconque et je le positionne au-devant de la scène dans mes compositions, je lui offre une seconde chance… Je m’amuse à déconstruire tout ça, je m’approprie la ville pour recons- truire un paysage urbain qui éventuellement pourrait susciter une ouverture, au moins dans mon imaginaire, de pouvoir voyager au-delà du tangible.

Je risque d’avoir quelques ennuis car je ne me soucie guère du droit de l’image. Je m’attaque à n’importe quelle typologie architecturale, sans distinction de style, ou d’époque. Alors, je prends le risque de heurter certains architectes. A Bruxelles, pour l’anecdote, j’ai eu affaire aux héritiers d’un architecte dont je ne citerais pas le nom, qui se sont offusqués. J’avais trouvé le bâtiment de leur grand- père assez délirant dans le genre 70’s et je l’ai dupliqué pour en faire une immense mégapole. Je voyais mon approche plus comme un hommage qu’une caricature. Mais les héritiers n’ont pas apprécié qu’on revisite l’œuvre du grand-père.

Belgica Paradise (2019) © Philippe Calandre

Et le public, comment il reçoit tes images ?

Mes images intriguent plus qu’elles ne plaisent parce qu’elles bousculent notre rapport à la perception. Certains adorent, d’autres détestent parce que : « Oh ! Vous avez transformé ma ville, c’est pas possible !». Y’a pas d’entre-deux. Mes images ne laissent pas indifférent. C’est l’essentiel, sinon je ferai autre chose, je planterai des arbres…

Isola Nova — Venise

Carte blanche de l’architecte Jean-Michel Wilmotte pour sa fondation vénitienne

Utopie n°6 (2013) © Philippe Calandre – Courtesy of Galerie Olivier Waltman

Pour ce projet, la seule contrainte que je devais respecter était de rapprocher en images la Venise historique et la Venise industrielle. Venise, patrimoine mon- dial de l’architecture est très réglementée, on ne peut plus planter un clou sans demander une autorisation préalable. Alors, les architectes contemporains ima- ginent et pensent à la Venise du futur sur la zone industrielle au trois quart en friche de la ville de Mestre, qui jouxte Venise sur la lagune. Mestre est aussi composée d’une multitude de canaux, et son activité industrielle en net déclin présage une transformation urbaine avec un changement d’affectation immi- nent… Dans ce contexte, la carte blanche que m’a offerte l’architecte Wilmotte envisageait, par l’entremise de mon exposition Isola Nova, d’amorcer un dia- logue et de rapprocher la municipalité de Venise avec celle de Mestre. L’enjeu pour moi pour honorer cette commande était de trouver un équilibre de valeur entre le patrimoine architectural de l’une et l’autre. Après mûre réflexion, j’ai fini par bâtir des palais vénitiens imaginaires à base de structures industrielles

Belgica Paradise

Carte blanche du Centre d’art Le Hangar, Bruxelles

Brussels North (2018) © Philippe Calandre

Ce qui est intéressant avec Bruxelles, c’est son hybridation. C’est une ville qui a le cul entre deux chaises. Elle est à la fois la capitale de la Belgique, de la Wallo- nie et l’incarnation du pouvoir européen, et tout cela dans un joyeux mélange de style et de genre assez hétéroclites. J’ai été stupéfait par la quantité d’églises à Bruxelles. Autant d’églises que d’antiques brasseries réunies sous le sceau de l’abandon, c’est ahurissant ! J’en déduis que les Bruxellois, au fil de leur histoire, avaient eu autant besoin de boire que de prier. C’est ici le cœur de l’Europe poli- tique et économique, faut-il prier pour la supporter ? Ou boire pour l’oublier ?

Donc à Bruxelles, tu es allé dans le sens de la ville, tu as juste poussé encore plus loin cet assemblage hétéroclite d’époques et de formes…

Je suis allé dans le sens de l’esprit belge. Un joyeux mélange d’art nouveau et d’archi 70’s, 100% béton et plexiglas… Rien ne les arrêtent. Tous les genres et tous les styles décomplexés s’accordent dans d’étranges cocktails d’architecture surdosés…

Sun Tec City — Singapour

Carte blanche de l’Alliance Française de Singapour

Sun Tec City (2019) © Philippe Calandre

Singapour, c’est une tout autre configuration que Bruxelles ou Venise. C’est une ville ultra contemporaine qui n’a que 55 ans. Avant sa création, c’était une île en friche. La courte histoire de cette cité-Etat s’est construite au présent, sans passé, tournée vers le futur et son architecture devait être porteuse de cet état de fait. Il fallait que ses constructions en devenir soient orientées vers la pointe de ses ambitions économiques. Cette initiative a réussi puisqu’apparemment toutes les banques du monde, et toutes les grandes marques y sont présentes, c’est devenu un paradis fiscal… L’argent, les affaires, suintent à travers les façades de certains immeubles. C’est un pays de surveillance où l’architecture cherche à te projeter au-delà de ta condition de singapourien, les édifices montent jusqu’au ciel, c’est grandiloquent, ça part dans tous les sens, avec des spots qui éclairent les nuages, alors du coup tu rêves et tu t’endors dans les bras de ce spectacle.

La typologie architecturale de Singapour est extrêmement normalisée, elle suit toujours le même patron de buildings climatisés, énergivores, dotés d’habillages plus clinquants les uns que les autres et, à chaque building, son mall identique, qui se répète à l’infini. Mais finalement, que ce soit Singapour, New York, Londres, Shanghai ou le quartier européen de Bruxelles, tous les quartiers d’affaires se ressemblent. L’architecture de la mondialisation s’efforce de réduire et anéantir les différences. Bientôt je n’aurais plus besoin de voyager ; toutes les mégapoles seront autant lisses qu’identiques.

Ce que je reproche aux mégalopoles actuelles, c’est l’occupation oppressante de l’espace. C’est sûrement une question d’économie, mais les tours viennent s’agglutiner les unes aux autres, jusqu’à ce qu’elles s’entretuent. Une tour peut être intéressante à regarder, à condition qu’elle soit seule. Mais le sys- tème économique impose l’occupation du moindre mètre carré, c’est la culture du remplissage. L’architecture dans son ensemble ressemble un peu à une pro- duction cinématographique hollywoodienne : ça commence bien, l’histoire est intéressante a priori et puis ça se gâte, ça se termine toujours de la même façon, en happy end plus ou moins raté. Du coup, quand tu vois un bâtiment tu dis : « Bon d’accord, il y a l’architecte auteur d’un côté qui a dû se battre pour faire un projet riche de propositions et puis derrière, il y a les commanditaires, les producteurs qui tirent vers le bas ». Il faut faire du chiffre et au final, ça ratatine le scenario bâtiment. Tu sens que ça dilue l’essence même des possibles. Les compromis c’est ce qui fait que les villes sont un peu bousillées. Faut pas de compromis dans l’architecture.

Tes villes ressemblent à des carcasses, des natures mortes dont l’humain est totalement absent…

Dans mes images, la ville est désertée. Il n’y a personne qui rêve. Les rues sont silencieuses, les caméras de surveillance filment les courants d’air. Les architec- tures que je recompose ne sont que des réalités augmentées : elles ne sont pas habitables, aucune n’est propice à l’épanouissement de ses habitants. Ces derniers en sont absents, ils sont ailleurs. Suivant l’alchimie de mon photomontage, la ville prend donc l’apparence d’une nature morte, ou d’une vanité à grande l’échelle : les immeubles exhibent leur squelette, les lampadaires deviennent bougies, le silence et la solitude se répandent comme huile dans l’image, seule subsiste l’artifice du visible. Alors je me dois parfois d’adoucir les angles et de calmer ma radicalité picturale dans une sorte de „brutalisme édulcoré”. Tant sur la forme que sur le fond, dans le contexte de commandes qui engagent des relations diplomatiques entre deux nations, le compromis est inévitable. Alors, pour ne pas trop heurter, j’use parfois de couleurs dénaturées qui rappellent les tonalités surannées des anciennes cartes postales retouchées à l’encre, afin de casser la monotonie du noir et blanc [voir la version numérique de l’article sur le web]. Je me suis bien gardé aussi de révéler mes aspirations profondes à confondre charpente avec squelette. Je me dissimule derrière le concept de l’utopie qui, chez moi, a plutôt une tendance naturelle à virer à la dystopie. Je ne souhaite à personne de vivre dans mes caricatures urbaines fantasmées !

Une dystopie urbaine autoréférentielle où disparait donc l’idée même d’habitat

La cité m’apparait hélas souvent comme l’ennemie même de ses occupants. Chaque fois que je vois un building, je me demande si l’architecte a pensé qu’il allait se remplir avec des êtres humains. J’imagine mal autant d’êtres humains entassés à l’intérieur. La ville telle qu’elle est pensée actuellement me parait caduque. Toutes ces architectures flambant neuves tournées vers le futur me semblent déjà dépassées et ça c’est intéressant, au moins pour mon travail. L’humain a besoin d’espace, de végétation, d’entendre la ville respirer, vibrer. Il faudrait imposer autant d’espaces verts que de places de parking dans les villes. Aujourd’hui, comme hier, la ville n’est que vacarme, un brouhaha diffus de pollution atmosphérique et sonore. La ville étouffe ses habitants entassés dans des boîtes empilables semblables aux cellules d’une prison à ciel ouvert.

Tu dépeins les villes comme des instruments et des manifestations du pouvoir : pouvoir des architectes, du marché, des Etats, des peurs…

Des citadelles grimées en ville contemporaine dont les seigneurs sont devenus actionnaires. La pierre a été remplacée par le verre, les échauguettes par les caméras de surveillance, les gardes désormais sont des digicodes ou des serrures à reconnaissance faciale… Y’a pas un mètre carré qui ne soit pas sous l’œil d’une caméra, cela réduit tes chances de disparaître, tu es suivi en permanence par un œil invisible. La ville est un immense miroir sans tain qui me fait penser à la série The Prisoner*. Un système féodo-commercial grimé de verre, de béton, et d’acier ; seul le décorum en surface de la ville a changé. Et si on regarde la Chine, il est étonnant de constater comment un régime communiste s’est paré d’une architecture capitaliste. Shanghai demeure le plus beau théâtre de cette d’hybridation.

(The Prisoner est une série britannique de la fin des années 1960 dont le héros se retrouve, sans comprendre pourquoi, dans un village à l’architecture bizarre où tous les faits et gestes des habitants sont contrôlés par l’autorité d’un numéro 1 omniprésent mais invisible. Dépossédé de son iden- tité et désorienté par cet univers kafkaïen, il passera les 17 épisodes à essayer de s’en échapper.)

En voyant ton travail, on pense évidemment aux architectures totali- taires, stalinienne, fasciste…

J’ai un projet photographique sur la ville de Moscou. Evidemment, son architecture totalitaire m’intéresse beaucoup, toutes ces constructions brutes de décoffrage, ces utopies de béton et d’acier… Je pense par exemple aux « Sept sœurs », ces tours commandées par Staline en 1947 pour fêter les 800 ans de la ville de Moscou avec pour mot d’ordre que « le communisme doit rattraper et dépasser le capitalisme ». La preuve que l’architecture n’échappe pas à la com- pétition mondiale des pouvoirs. Elle en devient même les armoiries.

Et Paris ?

J’aimerais bien travailler sur Paris. C’est la ville où je réside, une jolie carte postale que j’aimerais bien mélanger avec certaines architectures désastreuses de banlieue. C’est un projet que j’ai en tête depuis longtemps, mais j’ai un problème avec Paris, c’est une ville où il y a beaucoup trop de platanes, des arbres allergènes qui en plus me barrent la vision du bâti ; il faudrait tous les couper !